Questa nuova sezione della rubrica “M’ARRECORDE” riguarda le favole, le leggende, le piccole novelle e le storielle che una volta venivano tramandate per via orale e che in dialetto lucerino sono chiamate i “CUNDE”. Questi racconti ci riportano ad una civiltà rurale e a una famiglia patriarcale, ad un’epoca che non esiste più. Quando noi eravamo bambini e prima di noi le altre generazioni, nelle sere d’inverno, i nostri nonni o i nostri genitori ci facevano sedere intorno al braciere (u vrascìre) o al camino (u fucarile) e ci narravano queste novelle spesso piene di valori umani e principi morali. Spero che questi racconti facciano avvicinare i più giovani e i meno giovani ad un’epoca che ormai non esiste più ma piena di significati e al dialetto della nostra cara e amata terra natale: LUCERA.

Questa nuova sezione della rubrica “M’ARRECORDE” riguarda le favole, le leggende, le piccole novelle e le storielle che una volta venivano tramandate per via orale e che in dialetto lucerino sono chiamate i “CUNDE”. Questi racconti ci riportano ad una civiltà rurale e a una famiglia patriarcale, ad un’epoca che non esiste più. Quando noi eravamo bambini e prima di noi le altre generazioni, nelle sere d’inverno, i nostri nonni o i nostri genitori ci facevano sedere intorno al braciere (u vrascìre) o al camino (u fucarile) e ci narravano queste novelle spesso piene di valori umani e principi morali. Spero che questi racconti facciano avvicinare i più giovani e i meno giovani ad un’epoca che ormai non esiste più ma piena di significati e al dialetto della nostra cara e amata terra natale: LUCERA.

I CUNDE

‘ U CUNDE NANNURCHE ‘

Ce stéve ‘na vóte ‘na matréje, ca tenéve ‘na figghje e ‘na fegghjastre.

Sta matréje ére malamènde assaje e, seccóme ‘a fegghjastre ére cchjù bbèlle e aggraziate d’a figghje, ‘a maletrattave cundenuuamènde, i decève sèmbe tanda paróle.

‘A figghje, però, nn’i facéve mangà ninde: berlòcche d’óre e d’arginde, bbraccialètte, cullane, vèste a nnuv’a nnuve, sfizzeje quande ne vuléve, e ttand’ati cóse.

Nu jurne, tramènde ‘a fegghjastre – a èsse, mangh’a ddirle!, attuccàvene i seruìzzeje cchjù ffastedijuse – scurzave i pesille sóp’o bbalecungine, na bbòtte de vinde fac’je cadè ‘a cèste nd’u curtigghje e ll’avìja jì a ppegghjà.

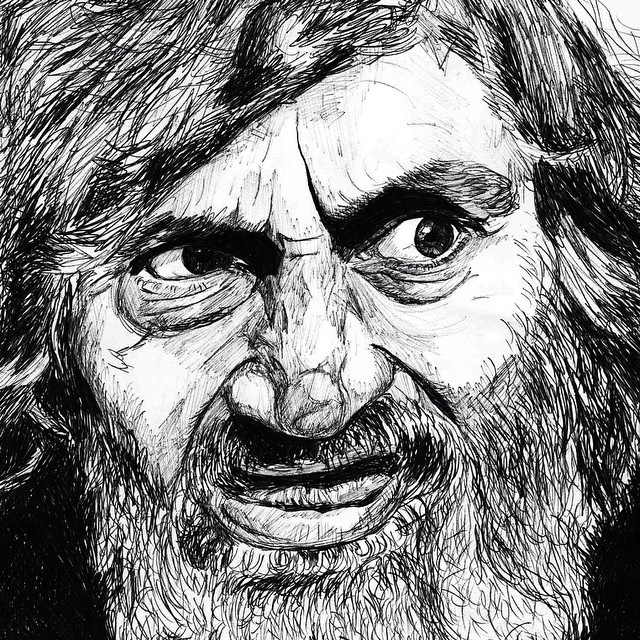

A llà, nd’a nu suttane ch’assemegghjave a ‘na vòcche de furne, da tanda timbe abbetave n’óme bbrutte, peluse e rraccuse, ca tutte quande chiamàvene Nannurche.

Quanne ‘a fegghjole arrevàje abbassce, quiste ‘a fermàje e ‘a facìje trasì dinde.

“Nèh, bbèlla fegghjò’, tu àje menat’a cèst’a bbassce? U saje chè n’atu póche m’a bbusckave ngape?… E mmò’, pe punezzione, m’è zappà ‘a case”.

Dind’a qquillu cafurchje, nd’a nu candóne, stéve ‘na zappe e ‘na scópe. ‘A guaglióne ne nn’ére fèsse e ccapìje sùbbete quille ch’éva fà; mméce de pegghjà ‘a zappe, pegghjàje ‘a scope e pulezzàje ‘a case bbèlla bbèlle tutta quande.

“Àje fenute? Mé’, mò’ màja fà st’atu fatte, m’àja zappà ‘a cape”. E qquèlle pigghj’e i pettenàje c’a scaténe i capille tutte trazzeluse ca tenéve e i facìje pure ‘a scrime de late.

“Ah!, bbrave, bbrave, sì state avèramende bbrave; e mmò’ te vògghje fà nu bbèlle rrejale. Vuje ‘na vèste de séte o de ràchene?”.

‘A fegghjóle, furbe, respunnìje: “De ràchene”.

“E ije te dènghe ‘a vèste de séte”.

Nannurche arapìje u stepóne, pegghjàje ‘na vèste de séte tutt’arrecamate e cci’à d’je.

“Sinde, bbèlla fegghjó’, quèste t’a rrejale… E mmò’ te vògghje dà pure nu cunziglje… Quann’aissce da qqua, si sinde candà u galle, avasce ‘a cape e si sinde arragghjà u ciucce, àvezele”.

‘A guaglióne se ne jije, e nd’a capa suje penzàje: “Ghije agghja fà tutt’u cundrareje de quille ch’a urdenate isse, pròpreje cum’agghje fatte apprime”. Ccussì, quanne candàje u galle, mméce d’avasscià ‘a cape, ‘a gavezàje; e ssùbbete ‘na stélla lucènda-lucende de bbrellande i cadìje mbrònde.

Arrevate sópe, avìja ccundà tutte quille ch’ére succisse a ffìl’a ffìle, avìja dì pecché èsse tenéve mbrònde quella stélla chè allucechejave accussì e ‘a matréje, mmedejóse a ccum’ére, penzàje: “Pure ‘a figghja mije pót’abbusckà ‘na stèlle de bbrellande…”. Menaje abbassce n’ata vóte ‘a cèste e ffacìje sscènne ‘a figghje nd’u curtigghje.

Quèste, pèrò, ne nn’ére cum’e ‘a fegghjastre. Ére nu póche bbabbarèlle e, quanne Nannurche ‘a cumannaje de zappà ‘a case, se mettìje avèramende a zzappà e rrumbìje tutt’a matunate e ffacìje tutte cóse frìquele frìquele;

Quanne i decìje de farl’a cape, n’atu póche u ccedéve c’a zappe.

Allóre Nannurche se mbrestecalìje bbrutte e, pe ffàrece scundà tutt’i dammagge chè l’éve fatte, i decìje: “Sinde nu poche, chè vvuje ‘na vèste de séte o de ràchene?”.

“De séte, de séte…”, respunnìje ‘a bbabbe, tutta prejàte.

Ma sùbbete i ttuccàje vune de ràchene e, quanne s’a mettìje, paréve nu sacche chjìne de pagghje.

Pò’ i dìje stu cunziglje: “Si cande u galle, avassce ‘a cape; si arragghje u ciucce, agàvezele”. Quelle, fèssa-fèsse, facìje pròbbete accussì. E, cume u ciucce angegnàj’a rragghjà, pigghj’e èsse, ‘a bbabbe, avezàje ‘a cape e, pe rrejàle, s’abbusckaje d’o ciucce bbòtte de còde, pìtete e ccàvece.

IL RACCONTO DI “NANNURCHE”

C’era una volta una matrigna, che aveva una figlia e una figliastra. Era molto cattiva e, poiché la figliastra era più bella e graziosa della figlia, la maltrattava continuamente, le diceva sempre tante parole di rimprovero.

Alla figlia, però, non faceva mai mancare nulla: ornamenti d’oro e d’argento, collane, abiti sempre alla moda, sfizi in abbondanza, e tante altre cose.

Un giorno, mentre la figliastra – a lei, manco a dirlo!, toccavano i servizi più fastidiosi – puliva i piselli sul balconcino, un colpo di vento fece cadere la cesta nel cortile e dovette andare a prenderla.

Là, in un sottano che somigliava ad una bocca di forno, da molto tempo abitava un uomo brutto, peloso e sudicio, che tutti chiamavano “Nannurche”.

Quando la ragazza arrivò giù, questo la trattenne e la fece entrare in casa. “Senti un po’, bella fanciulla, sei stata tu a buttare la cesta giù? Lo sai che per poco non me la sono presa in testa?… E ora, per castigo, mi devi zappare la casa”.

In quel tugurio, in un angolo, c’era una zappa e una scopa. La ragazza non era affatto sciocca e subito capì quello che doveva fare; invece di prendere la zappa, prese la scopa e pulì con cura tutta la casa.

“Hai finito? Bene, ora mi devi fare un’altra cosa, mi devi zappare la testa”. E quella non solo gli ravvivò col pettine i capelli, che erano sporchi e arruffati, ma gli fece anche la scriminatura di lato.

“Ah!, brava, brava, sei stata veramente brava; e ora ti voglio fare proprio un bel regalo. Vuoi una veste di seta o di tela per sacco?”.

La fanciulla, furba, rispose: “Di tela per sacco”.

“E io ti do la veste di seta”.

“Nannurche” aprì l’armadio, prese una veste di seta tutta ricamata e gliela diede. “Senti, bella fanciulla, questa te la regalo… E ora ti voglio dare anche un consiglio… Quando esci di qui, se senti cantare il gallo, abbassa la testa; se senti ragliare l’asino, alzala”.

La ragazza andò via, ma fra sé pensava: “Io devo fare esattamente il contrario di quello che mi ha ordinato, proprio come ho fatto prima”. Così, quando cantò il gallo, invece di abbassare la testa, la alzò; e subito una stella luminosa luminosa di brillanti le cadde sulla fronte.

Giunta a casa, dovette raccontare per filo e per segno tutto quello che era successo, dovette spiegare perché lei aveva sulla fronte quella stella che splendeva tanto; e la matrigna, che era per natura invidiosa, pensò: “Pure mia figlia può procurarsi una stella di brillanti…”. Buttò di nuovo giù la cesta e fece scendere la figlia nel cortile.

Essa, però, non era come la figliastra. Era alquanto ingenua e, quando “Nannurche” le ordinò di zappare la casa, si mise veramente a zappare e rovinò tutto il pavimento e mandò tutto in frantumi; quando le ordinò di sistemargli i capelli, mancò poco che l’uccidesse con la zappa.

Allora “Nannurche” si arrabbiò di brutto e, per farle pagare tutti i danni che gli aveva arrecato, le disse: “Dimmi un po’, che vuoi una veste de seta o di tela per sacchi?”.

“Si seta, di seta..”, rispose la stupida, tutta euforica. Ma immediatamente ne ricevette una di tela per sacchi e, quando la indossò, pareva un sacco pieno di paglia. Poi le diede questo consiglio: “Se canta il gallo, abbassa la testa; se raglia l’asino, alzala”. E quella, da ingenua che era, fece proprio così.

E, appena l’asino cominciò a ragliare, ecco che la scema alzò la testa e, come regalo, si buscò dall’asino colpi di coda, peti e calci.

Tratto dal libro “RACCONTI FAVOLE E LEGGENDE POPOLARI DI LUCERA” di Lella Chiarella e Domenico D’Agruma